石本秀雄には三つの顔がありました。それぞれの顔と代表的な身分は、次の通りです。

画家: 日展参与

教育者: 佐賀大学教授

指導者: 東光会理事、大学美術教育学会理事長

トップ ご挨拶 更新状況 プロフィール 画風 第1回:風景 第2回:スケッチ他

石本秀雄は、明治41年に長崎県で生を受け、人生の大半を佐賀市で過ごし、昭和61年に77歳で没しました。幼少の頃から絵に興味を持ち、長崎三菱工業学校を卒業する頃には本格的に画家を志しました。20歳のとき念願の東京美術学校師範科に入学し、卒業後、佐賀県の小城中学校に教諭として赴任しました。ここから彼の社会人としての人生が始まります。

石本秀雄には三つの顔がありました。それぞれの顔と代表的な身分は、次の通りです。

画家: 日展参与

教育者: 佐賀大学教授

指導者: 東光会理事、大学美術教育学会理事長

石本は自らを“セザニアン”と称するほどセザンヌの絵を愛しました。絵の基本要素、すなわち色、形、空間に加え質感も大切な要素と考えました。これらの要素に自らの願望を込めて、換言すると石本の人間性を宿して、長年制作に打ち込みました。発表の場は主として春の東光展と秋の日展です。巡り来る春と秋ごとに大作を発表しました。また個展の開催も九州を中心に生前7回を数えます。もちろん折に触れて小品やスケッチもものしました。特に渡欧の際のスケッチは興味深いものがあります。 元・佐賀県立美術館学芸員、松本誠一氏が石本の作品全体を俯瞰する作業に取り組んでいます[松本、昭62]。その一部を引用して制作の特徴を紹介ます。

氏(石本秀雄)の人物像の初期のものは、題材も構成もいわゆる官展系のそれであるが、とくに初期の朱系統の色彩が色濃い画面は、東光会の創始者のひとりである斉藤与里の平面的で装飾的な画面構成の影響を看て取ることができよう。- - - - - - - - - -  それが次の「画室」[佐美]の連作ではより明快な輪郭をとってくる。それは、いわば視覚的、構成的な統一感に、それらを確固たらしめるべき理念が加えられたというべきであろうか。- - - - - そしてその結実が日展特選となった「画家の家族」であった。ここにはあきらかに造形への意志が表れている。- - - - - - - - - -

氏はこののち、人物像を手がかりとして、この造形の問題に取り組むことになる。- - - - - しかしそれはけっして抽象化されることなく、どこまでも具体的で、触覚的なものを頼りとしてではあったが。

それが次の「画室」[佐美]の連作ではより明快な輪郭をとってくる。それは、いわば視覚的、構成的な統一感に、それらを確固たらしめるべき理念が加えられたというべきであろうか。- - - - - そしてその結実が日展特選となった「画家の家族」であった。ここにはあきらかに造形への意志が表れている。- - - - - - - - - -

氏はこののち、人物像を手がかりとして、この造形の問題に取り組むことになる。- - - - - しかしそれはけっして抽象化されることなく、どこまでも具体的で、触覚的なものを頼りとしてではあったが。

- - - - - 次の飛躍を得るためには、さらにもうひとつの要素が必要とされた。- - - - - それが「臥龍松」であった。年譜によれば、このころ氏は障屏画に興味を感じていたという。- - - - - この作品は、まさにそうした障屏画がもつ装飾性を備えていると言えようが、そこにはそれ以上に氏の心を飽きさせない何かがあったのだ。- - - - - - - - - -

- - - - 次にくるチェロを弾く老人[佐美]を描いたシリーズは、それまでの構成力豊かな表現から見れば、はるかに静的で、深い内容をもったものとなっている。私たちは、この時代の作品つまり50歳代前半の作品に、石本芸術の到達点を見る思いがする。作家の全人格を背景とした人間性の表出を、私たちは、そこに見出すことができるのである。- - - - - 描かれた人物のその人独自の「らしさ」が表現されているときに、人間性が表出された作品であると言いたいのである。- - - - -

- - - - 次にくるチェロを弾く老人[佐美]を描いたシリーズは、それまでの構成力豊かな表現から見れば、はるかに静的で、深い内容をもったものとなっている。私たちは、この時代の作品つまり50歳代前半の作品に、石本芸術の到達点を見る思いがする。作家の全人格を背景とした人間性の表出を、私たちは、そこに見出すことができるのである。- - - - - 描かれた人物のその人独自の「らしさ」が表現されているときに、人間性が表出された作品であると言いたいのである。- - - - -

しかしここで、氏は造形の鉾先を断然、風景画と向けることになる。この契機となったのが、昭和39年(56歳)から翌年にかけての3ヶ月間のヨーロッパ滞在であった。冬のパリを中心とした西欧の文化との対峙によって、それまでひたすら求めてきた造形性について、はじめて本当にまのあたりに、通りを歩くその角ごとにといった感じで、まさにお手本がつぎつぎと飛び込んできたのである。

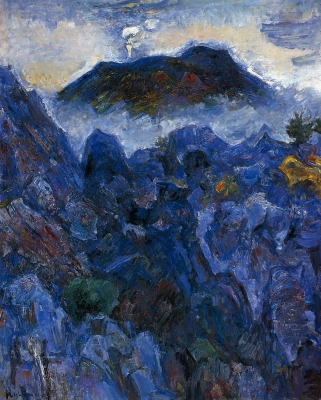

- - - - - - - - - -  やがて、桜島との出会いが、氏の造形への志向を掻き立てた。桜島の押し寄せてくるような溶岩群と、その向こうに盛り上がる噴煙と砂塵の山肌。- - - - - 氏の桜島は、この感触性を取り戻そうとした試みであったと言えよう。以前に人物像で辿った道を今度は桜島という風景を借りて、いや桜島がもつ生命力を手立てに、今一度造形性を追求しようとしたのである。

やがて、桜島との出会いが、氏の造形への志向を掻き立てた。桜島の押し寄せてくるような溶岩群と、その向こうに盛り上がる噴煙と砂塵の山肌。- - - - - 氏の桜島は、この感触性を取り戻そうとした試みであったと言えよう。以前に人物像で辿った道を今度は桜島という風景を借りて、いや桜島がもつ生命力を手立てに、今一度造形性を追求しようとしたのである。

それは、突如と言えようか。有明海を題材とした作品を氏は描いた。「海が引いた後のニョロニョロとした形跡が面白い」と氏は感じたという。それが最後の作品となった。

石本の制作活動に関し、一つ付け加えなければならない点は妻タキの内助の功です。彼女は生得的に絵を見る"目"を備えた人物でした。石本との結婚により多くの鑑賞、多くの読書、多くの会話を通じてその目に磨きをかけました。遂には石本の制作に対し、請われると、鋭い批判や的を得た助言をしました。ときには対立することもありましたが、多くの場合二人の議論は収束し、石本の制作を陰で支援しました。

なお石本の作品の中で、先に述べた「画家の家族」が第7回(旧)日展で特選ならびに朝倉賞、「対話」が第3回日展で菊華賞、そして「花咲く溶岩帯」が第10回日展で会員賞を受賞しました。

教育活動の拠点は佐賀大学でした。教育そのものの活動に入る前に、大きな準備作業がありました。それは美術教育の環境づくりです。当時佐賀では大学に美術科を新設しようとする機運がありました。しかしそれを実現することには大きなエネルギーが必要でした。まず明確な教育理念に基づいたカリキュラムを策定しなければなりません。次にそれに沿って授業科目を担当する美術系教官を揃えなければなりません。美術科といえども人事や予算を伴う以上、学内での他学科とのバランスや調整をとることも必要です。そして最後は地元の支援の下、文部省(当時)との交渉が待ち構えています。学内の委員会や県、国の担当機関での頻繁な連絡調整作業が伴います。石本は率先してそれらをこなし、ようやく昭和28年(45歳)に特設美術科設置の運びとなりました。自らは洋画部門を担当し、他に錬金の豊田勝秋、陶芸の滝一夫、日本画の藤田隆治ら著名な方々を教授陣に迎えました。

待ち構えたかのようにして美術を志望する学生が集まってきました。講義での理論、実技での実践に学生は胸をときめかせました。石本は幅広い人脈を活かし、彫刻の古賀忠雄、洋画の海老原喜之助など中央美術界の大物を非常勤講師として招聘しました。層も厚く経験も豊かな指導者たちが言葉で助言し、直接絵筆で模範を示すことで、学生たちの気持ちは昂揚しました。石本はその辺の事情を、特に海老原講師に関して次のように述べています[石本、昭46]。

「よし、わかった。基礎は出来てるから、石がやらないことをわしがやっちゃる」といったことで、一人一人の学生の作品の要所に原色でギューツと一本の線を入れたり、ナイフで削って、「あとは自分でやれッ」と言ったり、ある時は、ちょっと見込みのある作品があったりすると、「こんなナイフの使い方もあるんだぞ」とナイフを平らにして、厚い絵の具をペチャペチャたたいてバックを埋めたりするのでした。

大学だけで飽き足らず、学生たちは石本の自宅にまで制作半ばのキャンバスを持ち込み、指導を受けることも少なくありませんでした。さらには、酒の勢いも加わり石本を囲んでしばしば美術論を語り、深夜まで青春を謳歌しました。また九州の地に中央と対等に能力を競うことのできる拠点の誕生したことで、地元で美術を志す若者の夢は一層ふくらみました。多くの卒業生は九州の小学校、中学校、それに高等学校に図工系の教諭として赴任したり、中央のデザイン系の職に着いたりなど、教育界や産業界の中枢的人材として活躍しています。

以上は高等教育に関するものですが、石本は初等、中等の造形教育も熱心でした。付属小学校の校長を併任した時期もあります。教諭として着任している美術科卒業生の求めに応じて、あちこちの小・中・高生の前で美術教育の大切さを説きました。子供の美術教育に関して、彼は次のような信念を持っていました[石本、昭60]:

子供が絵を描くということは、描かされるのではないんだ、こう描きなさい、というのではなく、子供の体質の、また生活のそのままの暴露であって表現以前なんだ、ということなんですね。

色と形で遊ばせておいて、自由に遊ばせておいて、描くことの面白さを感じさせる。なにを描いても叱らない。他の子と違ったことを描けばほめてやる、それが大切なんでして、絵具を使って子供の自己創造、自己開発へと導くことが美術教育なんです。

以上述べた美術教育と先の制作活動とにより、石本は後に正四位勲三等旭日中授章を授章しました。

文中[ ]を付した作品は,次の方の所蔵品です。写真掲載へのご協力に謝意を表します.

[佐美] 佐賀県立博物館・美術館

トップ

ご挨拶

更新状況

プロフィール

画風

第1回:風景

第2回:スケッチ他

Copyright (c) 2007 Naoyuki Okada. All rights reserved. 画像その他の無断転載禁止.